2025.05课题活动:磨课活动——徐超老师执教《图形的密铺》,探索小初思维衔接新路径

作者:钱君智 时间:2025-05-30 点击数:

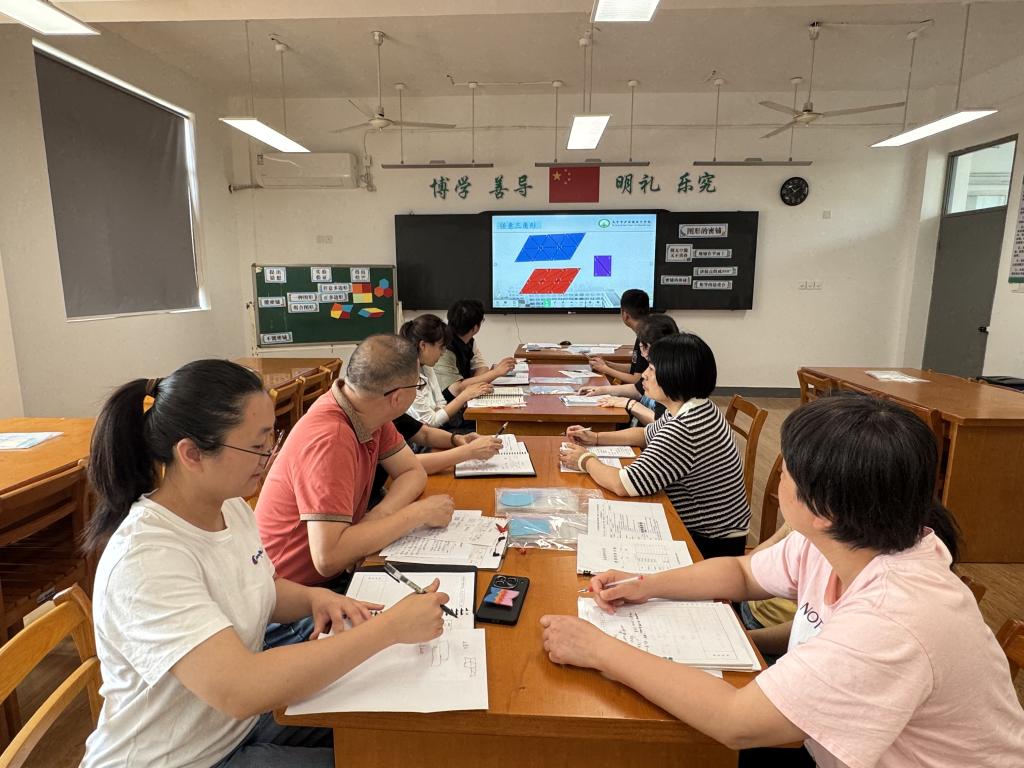

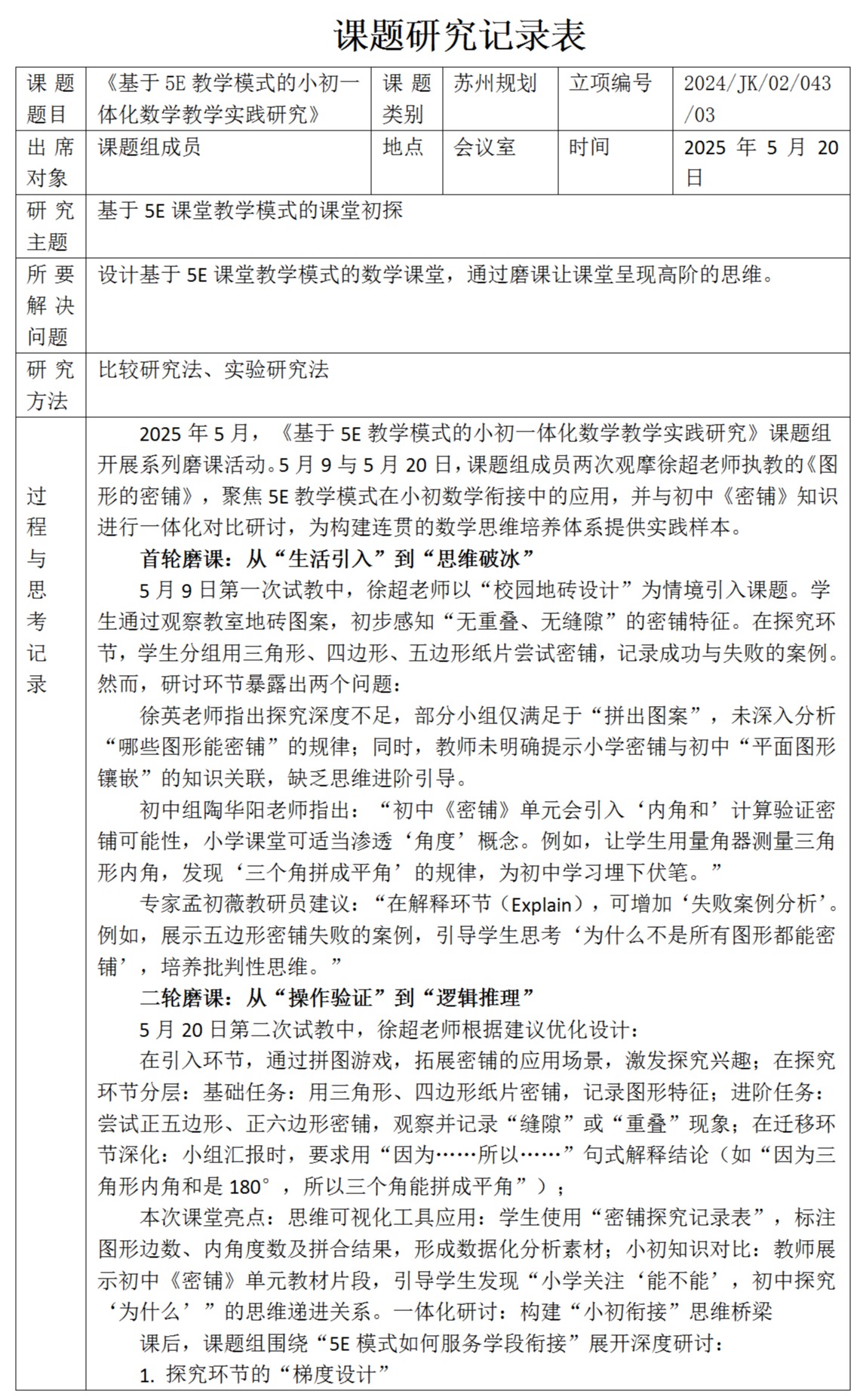

2025年5月,《基于5E教学模式的小初一体化数学教学实践研究》课题组开展系列磨课活动。5月9与5月20日,课题组成员两次观摩徐超老师执教的《图形的密铺》,聚焦5E教学模式在小初数学衔接中的应用,并与初中《密铺》知识进行一体化对比研讨,为构建连贯的数学思维培养体系提供实践样本。

首轮磨课:从“生活引入”到“思维破冰”

5月9日第一次试教中,徐超老师以“校园地砖设计”为情境引入课题。学生通过观察教室地砖图案,初步感知“无重叠、无缝隙”的密铺特征。在探究环节,学生分组用三角形、四边形、五边形纸片尝试密铺,记录成功与失败的案例。然而,研讨环节暴露出两个问题:

徐英老师指出探究深度不足,部分小组仅满足于“拼出图案”,未深入分析“哪些图形能密铺”的规律;同时,教师未明确提示小学密铺与初中“平面图形镶嵌”的知识关联,缺乏思维进阶引导。

初中组陶华阳老师指出:“初中《密铺》单元会引入‘内角和’计算验证密铺可能性,小学课堂可适当渗透‘角度’概念。例如,让学生用量角器测量三角形内角,发现‘三个角拼成平角’的规律,为初中学习埋下伏笔。”

专家孟初薇教研员建议:“在解释环节(Explain),可增加‘失败案例分析’。例如,展示五边形密铺失败的案例,引导学生思考‘为什么不是所有图形都能密铺’,培养批判性思维。”

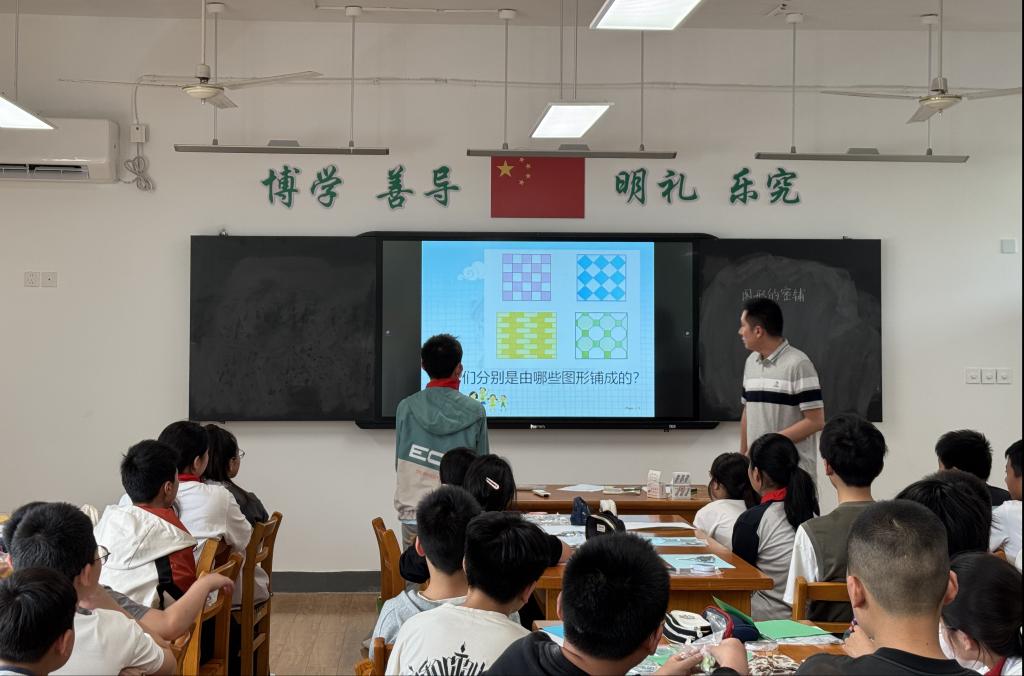

二轮磨课:从“操作验证”到“逻辑推理”

5月20日第二次试教中,徐超老师根据建议优化设计:

在引入环节,通过拼图游戏,拓展密铺的应用场景,激发探究兴趣;在探究环节分层:基础任务:用三角形、四边形纸片密铺,记录图形特征;进阶任务:尝试正五边形、正六边形密铺,观察并记录“缝隙”或“重叠”现象;在迁移环节深化:小组汇报时,要求用“因为……所以……”句式解释结论(如“因为三角形内角和是180°,所以三个角能拼成平角”);

本次课堂亮点:思维可视化工具应用:学生使用“密铺探究记录表”,标注图形边数、内角度数及拼合结果,形成数据化分析素材;小初知识对比:教师展示初中《密铺》单元教材片段,引导学生发现“小学关注‘能不能’,初中探究‘为什么’”的思维递进关系。一体化研讨:构建“小初衔接”思维桥梁

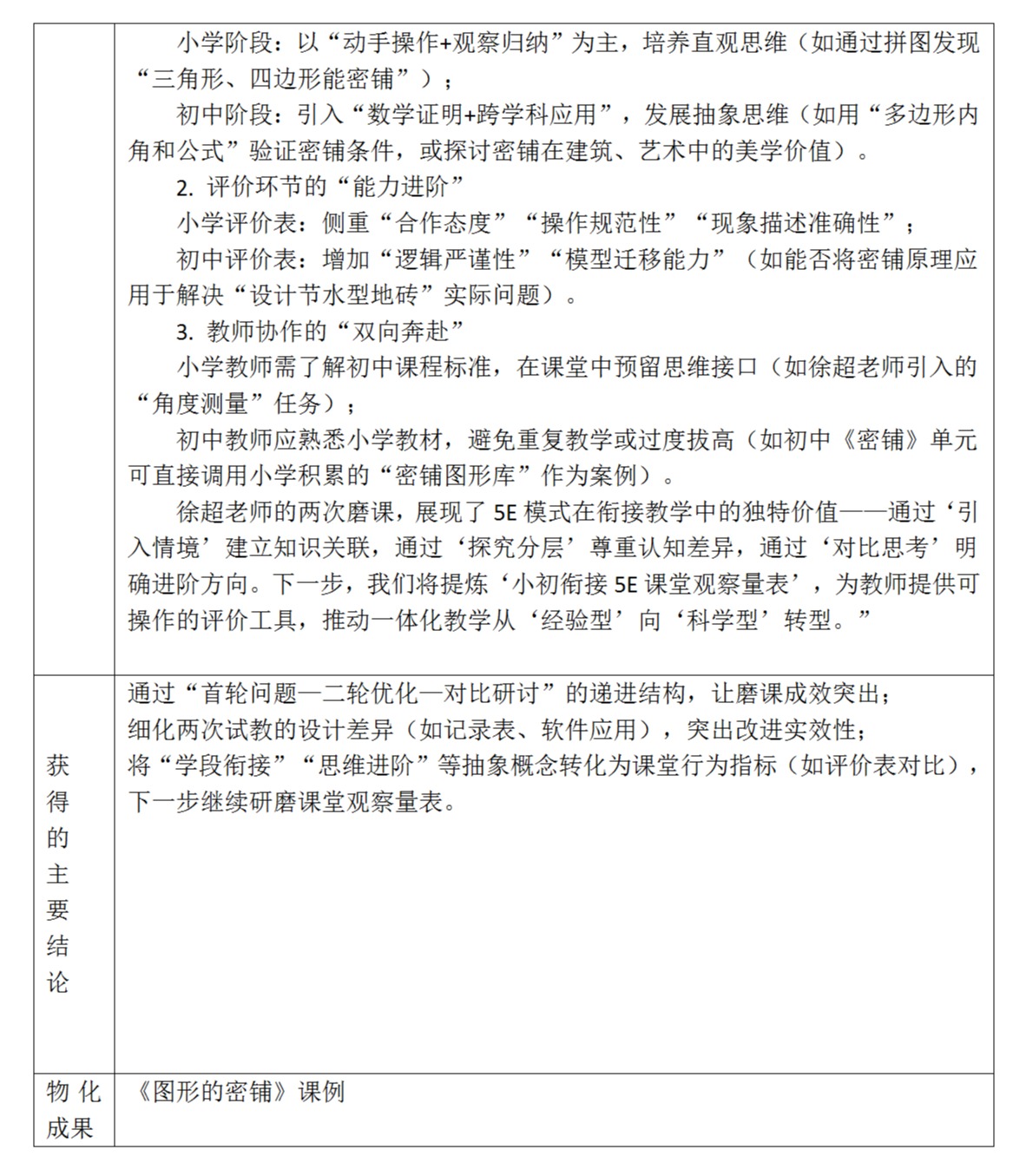

课后,课题组围绕“5E模式如何服务学段衔接”展开深度研讨:

1. 探究环节的“梯度设计”

小学阶段:以“动手操作+观察归纳”为主,培养直观思维(如通过拼图发现“三角形、四边形能密铺”);

初中阶段:引入“数学证明+跨学科应用”,发展抽象思维(如用“多边形内角和公式”验证密铺条件,或探讨密铺在建筑、艺术中的美学价值)。

2. 评价环节的“能力进阶”

小学评价表:侧重“合作态度”“操作规范性”“现象描述准确性”;

初中评价表:增加“逻辑严谨性”“模型迁移能力”(如能否将密铺原理应用于解决“设计节水型地砖”实际问题)。

3. 教师协作的“双向奔赴”

小学教师需了解初中课程标准,在课堂中预留思维接口(如徐超老师引入的“角度测量”任务);

初中教师应熟悉小学教材,避免重复教学或过度拔高(如初中《密铺》单元可直接调用小学积累的“密铺图形库”作为案例)。

徐超老师的两次磨课,展现了5E模式在衔接教学中的独特价值——通过‘引入情境’建立知识关联,通过‘探究分层’尊重认知差异,通过‘对比思考’明确进阶方向。下一步,我们将提炼‘小初衔接5E课堂观察量表’,为教师提供可操作的评价工具,推动一体化教学从‘经验型’向‘科学型’转型。”